Es una selva alta. Cuando se mira hacia arriba, las copas de los árboles forman un techo irregular y tupido que casi no deja ver el cielo. Ni penetrar el agua de las lluvias.

Y llueve mucho en esa zona del Pastaza, en el Ecuador. El macizo de Corihuairazo, que habíamos visto desde la carretera Oriental antes de meternos en la espesura, forma parte del ecosistema de los bosques lluviosos. Pero el agua llega hasta la base de los árboles en forma de manantiales que discurren por los troncos y las ramas, no como gotas. La humedad es altísima. El aire, asfixiante. Se oye el griterío dispar de miles de pájaros, el chirrido de los insectos y el ulular de los monos. Y hasta el crujido de los altos árboles al balancearse.

-La palma vaca –Lizardo nos indica una palmera que puede alcanzar los setenta metros y que, cuando se bambolea, produce con su madera porosa un lamento hondo y prolongado que parece el mugido de una vaca.

-Si se lo propone alcanza los setenta metros –aclara Lizardo- pero no se lo propone y queda en cuarenta, cincuenta... Así son las plantas ecuatoriales, dejadas, faltas de voluntad. Tal vez sea el calor el que les imprime ese carácter.

Lizardo es un descendiente de indio capayós, de un villorrio lindante con Babahoyo, y tiene unos treinta y cinco años. Posee algunas cabras y cultiva el suelo. Y se ha ofrecido a guiarnos hasta donde el río Aguasola confluye con el Curaray. Dice haber cursado la escuela primaria por correspondencia pero no sabe leer ni escribir.

Eso sí, conoce al dedillo la fauna y la flora de la zona y nos la describe meticulosamente. Aquello es un palo de balsa, este es un jipijapa, aquel otro una tagua, lo de más acá paja toquilla. Afirma que puede reconocer una culebra de veneno mortal sólo por su picadura.

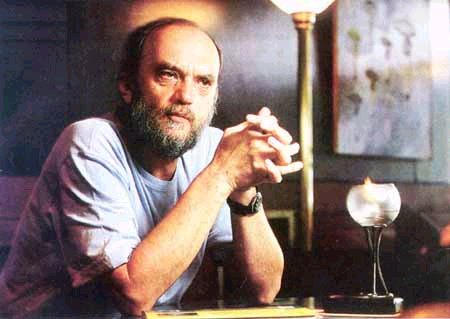

Marito le dice que mucho más sano sería si pudiera identificarlas antes. Lizardo no entiende. Les atribuye a la flora y la fauna connotaciones humanoides y religiosas. Ha prometido que llegaremos al lugar de la cita cuando el sol esté alto, al mediodía, para encontrarnos con la gente de “El Discípulo”. Pero Marito, mi fotógrafo, duda. Se nos ha dañado el GPS, para colmo, y no sabemos muy bien dónde estamos. Una largatija, del tamaño de un fósforo de cera, se metió dentro del orientador electrónico y lo dañó totalmente. Marito maldice. Es buen fotógrafo. Tuve que hablar horas con él para convencerlo de que me acompañara a hacer esta entrevista.

Conozco a Marito desde pequeño y ha sido fotógrafo de guerra en Haití, Irán y Afganistán. Pero su verdadera vocación es ser fotógrafo de sociales. Tiene fotos maravillosas del Ayatollah Kermanshah bailando, rodeado de sus sobrinos, y se llenó de dinero con las fotos que obtuvo en el casamiento del imán de Kuwait, Mosul Nishapur, con una rica heredera de Andorra. El imán contrató a Marito especialmente para la boda, pues había visto en Le Monde unas fotos suyas sobre un fusilamiento en Rezaye. Cuando la revista me aceptó la idea del reportaje fui a buscar a Marito a La Plata, donde estaba dedicado a la lombricultura, alejado ya de la fotografía. Tuve que insistir mucho para convencerlo.

-Me he apegado mucho a estos bichitos –me dijo, y a mí me costó mucho aceptar que se refería a sus lombrices-. No te confundas, Jorge –insistió- son organismos que generan sentimientos. Me extrañan si me voy por más de un día.

Tuve que explicarle que Gabriel Beltrame, “El Discípulo”, era un argentino que había fundado un movimiento guerrillero en la selva de Morona, en Ecuador, que no se conocía su ideología ni su móviles políticos. Se lo relacionaba con Sendero Luminoso pero también con confusos movimientos religiosos. Era considerado admirador de Tirofijo Marulanda, el mítico combatiente colombiano y, de hecho, se había mostrado por Internet exhibiendo una foto de Tirofijo autografiada. Pero, sin duda, la relación más inmediata se establecía con Ernesto Guevara, también argentino, también rosarino, que se fue al monte y enfrentó al sistema.

-¿Por eso le dicen “El Discípulo”? –se interesa ahora Marito bajo el tufo agobiante de la jungla, con el rostro casi deformado, al igual que el mío, por las picaduras de los insectos.

-Supongo que sí –respondo, ambiguo, mirando las altísimas copas de los árboles, que producen una penumbra brumosa aquí abajo. Nada es claro respecto a este nuevo guerrillero argentino que recién ahora sale a la luz con comunicados y declaraciones. E incluso con acciones militares, tras permanecer con su gente veinticinco años escondido en la selva.

-¿Veinticinco años? –se alarma Marito. Lleva colgados bolsos con distintos tipos de cámaras y lentes. Y, en bandolera, un paraguas aluminizado, de los que ya no se usan, para dirigir la luz del flash. Tiene en la mejilla un escorpión negro y plateado que le camina lento hacia el cuello de la remera. Pero la piel se le ha curtido, perdiendo sensibilidad y no lo percibe. Ni yo le aviso, para no alarmarlo. Ya los cuerpos se nos han tornado insensibles a las picaduras de las alimañas: llevé ceñida a mi tobillo una anguila verdosa, fina como un cordel, durante dos días, pensando que era uno de los cordones de mi zapato, antes de que Lizardo me lo advirtiera.

-Beltrame y su gente han atacado tres escuelas rurales en el último mes –le cuento a Marito- lo que indica un recrudecimiento en el accionar de la guerrilla.

-¿Tres escuelas?.

-Doble escolaridad –informo-. Se llevaron a dos preceptores, tizas, borradores y hasta un pizarrón donde se supone diagramaron nuevos golpes.

Dejaron en las paredes consignas vivando a Pol Pot, el despiadado conductor de los Khmer rojos camboyanos. Pero “Pol” estaba escrito “Paul” como Paul McCartney y era impensable suponer una conjura Khmer-Beatles. La CIA cree que sólo se trata de una maniobra de distracción, para enmascarar su verdadera ideología.

Llegamos a la confluencia del río Aguasola con el Curaray cuando el sol estaba alto, milagrosamente puntuales para la cita. Había allí un claro en la selva y podían verse no muy lejos las verdes y radiantes elevaciones del macizo Corihuairazo. En dos oportunidades escuchamos ruido de helicópteros pero no vimos ninguno. Sabíamos que la DEA controlaba la zona pero sólo vislumbramos, luego, y con la ayuda del poderoso zoom de Marito, una avioneta blanca, del tipo Cessna, arrastrando a su cola un larguísimo cartel de tela que publicitaba un conocido dentífrico con blanqueador y flúor.

Tres horas estuvimos allí, aguardando el contacto con “El Discípulo”. Llegué a pensar que era una broma pesada como la que me había llevado a Nunivak, en Alaska, por una entrevista con el líder indonesio del Frente Revolucionario Macasar, Sula Sulawesi. Cerca de las cuatro de la tarde, no obstante, aparecieron desde la espesura dos hombres armados.

No diferían demasiado en su aspecto del resto de los integrantes de movimientos revolucionarios latinoamericanos.

Tampoco, paradójicamente, de los hombres que componían los escuadrones gubernamentales dedicados a combatir a esos movimientos. Sombreros de ala ancha rebatida en uno de los lados, ropa camuflada, correaje y botas de origen ruso. Certificaban su condición revolucionaria, eso sí, los fusiles Kalashnikov AK 47 que ambos cargaban sobre sus hombros.

Traían un burro. Casi no hablaron. Nos vendaron los ojos. A Lizardo, Marito, a mí y al burro. Comprendí que andaríamos por senderos de montaña, riscos peligrosos donde el animal podía asustarse.

Las ocho horas siguientes fueron de marcha y creo que la hicimos dando vueltas en círculo. Pude escuchar la caída de agua de una cascada, el derrumbe de unas rocas montañosas, el canto enérgico de guacamayos, tucanes y periquitos, luego el rumor de motores de una carretera, el resoplar sorpresivo de una máquina de café express, otra vez las rocas y de nuevo la caída de agua.

Cuando nos sacaron las vendas estábamos dentro de un bohío, apenas un quincho realmente, rodeados de hombres uniformados que iban y venían, perros, gallinas y chanchos por doquier. Nos hicieron sentar en unas sillas desvencijadas frente a un sillón de peluquería, que imaginé producto de algún saqueo en el pueblo vecino de Imbabura.

Pedí algo para comer. Nos trajeron mangos, plátanos, arepas, frijoles, maracuyá, guanábana, cacao, porotos de soja y jugo de lulo. Media hora después de que hubiéramos terminado con la variada merienda, ya noche cerrada, llegó Beltrame.

También con la ropa camuflada, correaje, botas, pistola a la cintura y la cabeza descubierta, sin boina ni sombrero.

Aparentaba alrededor de sesenta años, tenía el pelo entrecano y largo, buen porte y un atisbo de dolor y sufrimiento en su mirada.

-Nada que ver con el Che, compañero –me aclaró de entrada, apenas encendí mi grabador Geloso, previa aprobación suya-. Nada que ver. Salvo que nacimos a pocas cuadras de distancia. Él en la esquina de Urquiza y Entre Ríos y yo en San Martín entre San Lorenzo y Urquiza, a metros del Savoy.

Se interesó por saber de qué barrio de Rosario era yo, preguntó si aún seguía abierto el Sorocabana y si yo conocía, por casualidad, a un tal Ignacio Covelli, dueño de una mercería de la calle San Luis.

-Mis razones, compañero, nacen en la infancia –se ensombreció luego-, en mi más tierna infancia.

Se le notaba aún el acento argentino, pero hablaba, lógicamente tras tantos años en la zona, con giros y modismos ecuatorianos. Y también quizás por involuntario mimetismo, aspiraba algunas letras, haciéndolas casi desaparecer. “Orje” me decía a mí, por “Jorge”.

-En mi más tierna infancia, compañero... –repitió casi poético, rascándose cada tanto la nuez de Adán, cubierta por su barba blanca, perdiendo la vista en la oscuridad de la noche, mientras fumaba uno de esos enormes cigarros de hoja.

-Me los manda Fidel –me comentó, mientras me convidaba uno-. Pero no Fidel Castro, con quien no comulgo, sino Fidel de la Canaleja Ortuño, un jurista y pensador español, experto en educación, con quien mantengo una activa correspondencia.

-Algo, en mis primeros años, forjó mi espíritu revolucionario –continuó, grave- y me lanzó a este intento por cambiar el estado de cosas, por revertir un devenir histórico que tanto daño me hizo y nos hace.

Hizo un silencio.

-Sufrí mucho de niño, Jorge. Sufrí mucho.

Percibí que no debía formular preguntas, que “El Discípulo” estaba dispuesto a contar, a narrar, a sincerarse, motivado tal vez por la calma de la noche y el vaso de whisky que sostenía en su mano y que un atento edecán uniformado volvía a llenar apenas disminuía su contenido.

-Me levantaban a las seis de la mañana, Jorge. A las seis de la mañana.

Su voz se crispó y, por un momento, pensé que iba a largarse a llorar. Era, sin duda, un hombre sensible y delicado.

-En pleno invierno, Jorge –se repuso-. En pleno invierno y con un frío insoportable, cruel. Tú conoces el frío húmedo de Rosario. Tienes más o menos mi edad, entonces sabes que antes, en aquellos tiempos, hacía mucho más frío. La codicia impúdica del capitalismo salvaje no vacila en recalentar el planeta con la emanación de gases de carbono, y ahora ya no se ven esas veredas cubiertas de escarcha como cuando yo salía de la calidez de mi casa para caminar las once cuadras hasta la escuela Mariano Moreno N° 60 de la calle Paraguay, Jorge...Pero en esa época había escarcha, Jorge, escarcha había en el piso porque cuando salíamos todavía era de noche.

De noche, Jorge. Niños de seis años arrancados del calor de sus camas por sus propios padres, cómplices del Sistema, y arrojados a la oscuridad y el frío hiriente y lacerante de la calle, Jorge.

Beltrame hizo estallar una palmada de furia sobre la mesa rústica. Se puso de pie, mirando al vacío. Había terminado la frase gritando y le temblaba la voz.

-¡Seis de la mañana, carajo! –aulló-. ¡Y en pantalones cortos! ¡Porque antes no nos ponían pantalones largos, no había pantalones largos, no existían, o existían pero no se usaban para los niños porque no era la moda! ¡Esa puta moda dictada desde los polos del poder, por los dictadores del prët-á-porter!

Se volvió a sentar más calmo. Pero lucía infinitamente triste.

-Criaturas de seis años, Jorge. Que dormían arropadas en sus camas, retemplados los pies por la bolsa de agua caliente, despertados a empujones en el medio de la madrugada oscura, que debían levantarse muertos de sueño, atrasados de sueño y salir de la cama medio desnudos a enfrentarse con el frío helado de una habitación enorme, de techos altos, que apenas intentaba entibiarse con una estufa a kerosén. No había calefacción central, Jorge, ni losa radiante, tú lo recuerdas. Una estufa estéril, a kerosén, que tu madre o tu padre llevaban tomada por el manillar de una pieza a la otra, según adonde se movieran, intentando calentar el lugar inútilmente... Y el sueño, Jorge, ese sueño inmenso, terrible, que nos mantenía en un sopor doloroso, que nos hacía caminar bamboleantes, como zombis, hasta el baño, para lavarnos los dientes...¿Sabes lo que dice II Chung, Señor de la Guerra, en su libro Copad los flancos? “El descanso es un arma”, Jorge. Eso dice. El combatiente descansado cuenta con esa arma a su favor. Está lúcido, presto, atento. El niño que es arrancado de su lecho a las seis de la mañana no sirve para nada, sólo sufre y mantiene una duermevela, mezcla de sueño y lucidez que lo confunde y no entiende luego ni qué es el sustantivo ni qué es el predicado, Jorge. No entiende. Y sale a la calle y es de noche. Están las luces de la calle encendidas, Jorge. Y las de la escuela, están todas encendidas.

Hay sombras en el patio y en los pasillos, los otros zombis pequeños como él y las maestras y la directora no son más que volúmenes fantasmagóricos, dramatizados por la penumbra. ¡Y los sabañones, Jorge! Los sabañones que nos enardecían los dedos de los pies, de las manos y también de las orejas: ¡las orejas!

Se tomó una de las orejas con las manos y me la señaló como si aún hubiesen quedado allí secuelas del tormento.

-Nunca me rasqué tanto, Jorge. Ni cuando llegué a la jungla y me devoraron los insectos zancudos tropicales.

Beltrame cayó en otro silencio prolongado. Desde afuera llegaban, reducidos, los sonidos nocturnos. Un guardia paseaba en el perímetro de luz arrojado por una farola. Beltrame parecía agotado luego del desahogo. Yo estaba atento al clic que me indicaría el final de la cinta de mi grabador. Marito, a mi lado, permanecía sentado, su cámara en posición pero sin accionarla casi, abismado por las palabras del líder guerrillero.

Él, Marito, que había presenciado las atrocidades de Croacia, que había sido testigo presencial de la conferencia de prensa donde el jefe bandolero colombiano Isidro Pablo Cortés rebeló su arrebatadora homosexualidad y su pasión por Ricky Martin, estaba ahora transido por la confesión de Beltrame.

-A veces llovía, Jorge. A veces llovía –continuó Beltrame-.

No sólo era de noche, no sólo hacía un frío realmente de cagarse, no sólo eran las seis de la mañana y afuera estaban las luces encendidas sino que también llovía. Y había veces, pocas pero las había, en que mis padres no me mandaban a la escuela si llovía mucho. En ocasiones hacían eso, me concedían esa gracia. Entonces, había noches en que a mí me despertaban los truenos, los relámpagos y el fragor del aguacero golpeando contra el patio y yo me apretujaba bajo las sábanas y las cinco o seis frazadas que me ponían para atenuar el frío. Me acurrucaba, Jorge, y sin ser creyente rezaba para que no parara la lluvia, para que siguiera, que diluviara para no tener que salir botado de esa tibieza, de ese nido acogedor y hermoso donde yo estaba para ir a la escuela. Nunca he sufrido tanto, Jorge, nunca he sentido tanta ansiedad y angustia de que me vinieran a buscar. Entredormido, temblando, calculaba. “Ya son más de las seis, y no me vienen a buscar, ya pasó la hora de levantarse, ya no vienen por mí esos bastardos, hoy me dejan quedarme en casa jugando a los soldaditos”.

“Y procuraba oír, afuera, el ruido de la lluvia cómplice, comprensiva. Paraba la oreja para escuchar si pegaban las gotas en la galería o si caía el chorrito del desagüe sobre el patio. A veces pensaba que ya me había salvado, que había zafado. Entonces, aterrado, escuchaba las chancletas de mi madre por el pasillo, arrastrándose como reptiles, y la puerta que se abría, y la voz de mi madre falsa, meliflua, anunciando casi en un canto: ‘Negrito... Es la hora... Vamos... arriba’. ¡Y me moría de odio, carajo! Contra el mundo, contra la humanidad entera. Y no era levantarse para ir al cine, Jorge, tú me entiendes, ni para ir al parque de diversiones, ni nada de eso. Era para ir a la escuela, con su Gramática y su Matemática y todas esas mierdas, mi viejo, todo eso. Pero lo peor era la hora, la hora para despertar a un niño de seis años que no sabe nada y piensa que ése es su destino. Nunca he sufrido tanta angustia como esas noches de lluvia cuando me ilusionaba y luego sufría el cachetazo atroz del desengaño. Nunca. Ni cuando, años después, venían a buscarme los Federales rastreándome en mis diversas casas de Chapinero o El Vedado”.

El asistente gordo llenó de nuevo el vaso de whisky de Beltrame. Luego éste descartó encender un nuevo puro.

-Sólo fumo puros de no más de quince centímetros de largo-me dijo, aplastando la colilla del último-. Los detectores de calor de los helicópteros yankis tardan veinticuatro minutos en localizar el humo y el calor que produce un cigarro. Luego de eso, te cagas. Al centímetro número doce el láser te localiza y te meten un cohetazo, una de esas roquetas que ellos tienen.

Es el peligro del tabaco, Augusto –dirigió esta última frase a su asistente gordo, sonriendo. Fue el único rasgo de humor que le vi durante el encuentro. Beltrame se puso de pie masajeándose el estómago abultado. Se lo veía relajado. Bostezó. Sin duda, la entrevista, la primera entrevista que “El Discípulo” concedía a un medio gráfico, estaba terminada.

-He preguntado Jorge... –pasó amistosamente su brazo sobre mi hombro, mientras me conducía hacía afuera, donde los dos milicianos que nos habían traído estaban esperando-. He preguntado por qué los niños deben levantarse tan temprano para ir a la escuela y nadie ha sabido contestarme, te juro. No soy necio. Quise asegurarme, antes de lanzarme a la lucha armada, de que no hubiera causas justificadas para este sacrificio infantil. Supervivencia de la especie humana, preservación del medio ambiente, prevención de pestes devastadoras, algo así, que justificase el castigo.

“Nadie supo contestarme. Ni las maestras, ni los padres, ni el portero de la escuela, ni don Fidel de la Canaleja Ortuño, el agudo educador. El sacrificio por el sacrificio mismo. Me juramenté en cuarto grado, cuando quisieron comprar mi aprobación con la ridícula distinción de escolta de abanderado, en cuarto grado, te juro, me dije: ‘Cuando sea grande no habrá poder humano, ni religioso, ni militar, que logre despertarme temprano’”.

Nos despedimos brevemente, como amigos que saben que van a volver a verse prontamente. Los dos milicianos me ayudaron con las cámaras y los focos de Marito. Lizardo, el guía cayapó, se sumó a nosotros. El burro de los guerrilleros ya tenía los ojos vendados. La noche era profunda y fragante, crujía con los lejanos reclamos de los búhos selváticos.

-¿Lo despierto a alguna hora, mañana, Comandante? –le escuché preguntar al asistente gordo.

-Ni se te ocurra, Augusto –contestó Beltrame en tono alegre y bostezando-. Ni aunque vengan los helicópteros americanos.

Nos fuimos. A la tarde del día siguiente ya estábamos en Otavalo. Y, por la tarde, tomábamos con Mario el vuelo a Porto Alegre donde, con suerte, alcanzaríamos la combinación a Buenos Aires. Sobrevolando Iguazú, Marito, pensativo, me comentó, en voz baja: “Después nos preguntamos cómo se originan los movimientos revolucionarios latinoamericanos”.

De "El Rey de la Milonga y otros cuentos"